Las nebulosas son material interestelar, gas y polvo que fue eyectado por estrellas.

En algunos casos, ese material resultó de la explosión de estrellas masivas, del cual pueden formarse otras estrellas de segunda generación.

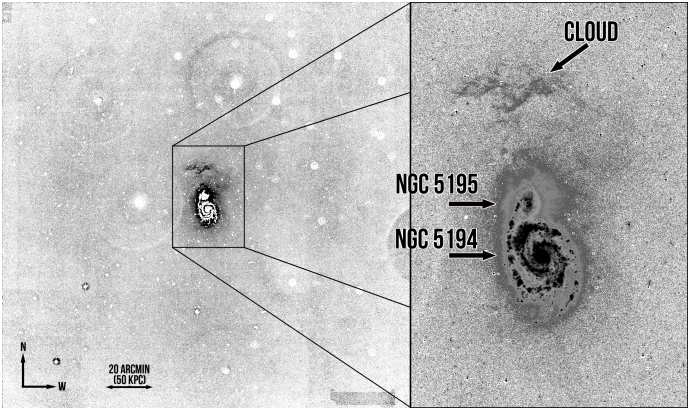

Durante una época, algunas galaxias fueron catalogadas como nebulosas debido a su aspecto difuso, incluso se hablaba de nebulosas espirales.

Hoy sabemos que el origen de las nebulosas es estelar.

Las hay que refractan la luz de estrellas cercanas o en su interior. Este último caso es el de los complejos moleculares donde nacen las estrellas.

Las hay de reflexión. Se trata de material de interestelar donde prevalece el polvo que refleja la luz de estrellas bajo un cierto ángulo de incidencia.

También hay nebulosas de emisión. Son aquellas que brillan con luz propia.

Reciben luz de estrellas de sus vecindades, lo que provoca que sus átomos se ionicen, esto es: que pierdan electrones. Así se trata de nebulosas de gas ionizado o plasma. Cuando estos electrones se recombinan con otros átomos, entregan la energía que absorbieron para escapar de sus átomos. Esa energía es entregada en forma de radiación, lo que hace que la nebulosa brille.

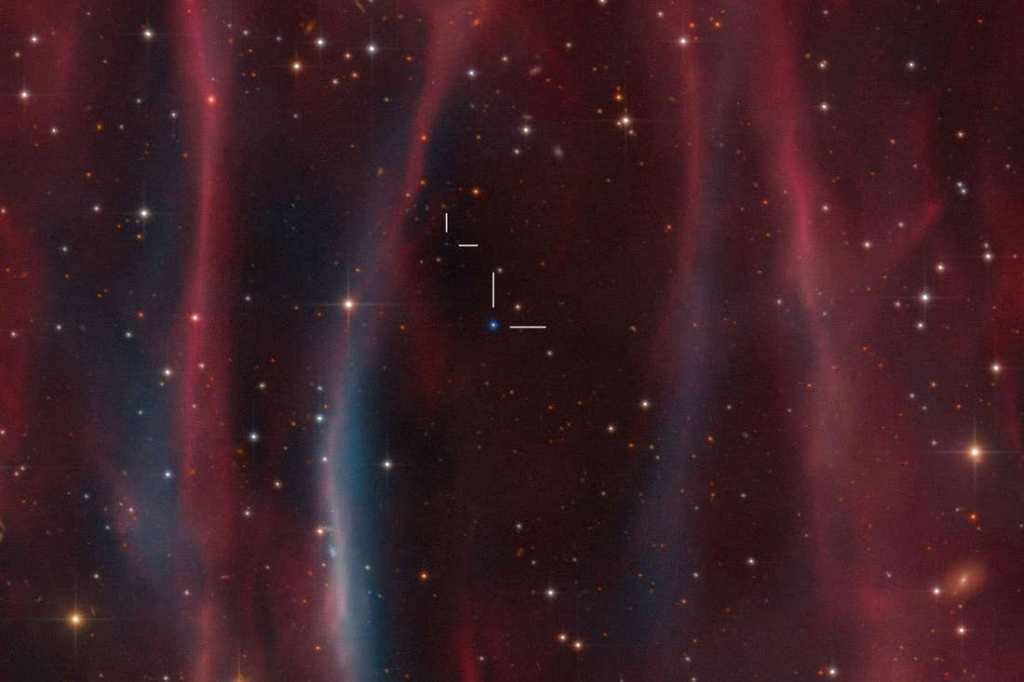

Un ejemplo es la nebulosa de emisión NGC 2313.

Ubicada a casi 4000 años luz de casa en la constelación de Monoceros, está iluminada y excitada por la estrella de mediana masa que se observa el en centro de la imagen catalogada como V565.

Una mitad (la izquierda de la imagen) resplandece por esta estrella, mientras que la otra (la derecha) permanece obscurecida para nosotros por el polvo que se interpone. Así, la nebulosa adquiere para nosotros un aspecto de “abanico” que le valió por un tiempo el calificativo de “nebulosa cometaria” por su aspecto similar al de un cometa.

Referencia y fuente:

Hubble Spots a Cosmic Cloud’s Silver Lining | NASA, 14.may.2021 | https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/hubble-spots-a-cosmic-cloud-s-silver-lining

pdp.